ビジネスにおいて法令情報は、単なるルール確認にとどまらず、事業判断やリスクマネジメントを支える基盤です。法令リサーチの精度とスピードが、そのままコンプライアンス体制の強度や意思決定の質を左右します。 ...

By Serena Wellen, VP Product Management, LexisNexis * 本サイトにリンクまたは掲載されている外部執筆者による見解は、LexisNexis Legal...

企業を取り巻く環境が急速に変化し、法務部門にはリスクマネジメントの“守り”に加え、事業を支える“攻め”の視点も求められています。 丸文株式会社では、現場に寄り添いながら全社的な法令遵守体制を強化し...

* 本サイトにリンクまたは掲載されている外部作成資料に記載された見解は、LexisNexis Legal & Professionalの見解を必ずしも反映するものではありません。 今月初めにローンチされた...

「法令を知らなかった」は通用しない ―法改正の“見逃し”が企業リスクに直結する今、田中が動いた。 LN製造株式会社のコンプライアンス強化とASONE導入事例 「知らなかった」が許されない時代。法改正の頻度と複雑さが増す中...

個人での利用はもちろん、ビジネスシーンでも活用が広がる“生成AI”。文章や画像をAIが自動でつくってくれる便利さの一方で、まだ新しい分野のために法規制が整っておらず、利用に悩む法務担当の方も多いのではないでしょうか。

そのような方々に向けて、AIに精通した弁護士が、生成AIの利用方法から最近の動向、今後の展望まで最新情報をご紹介するイベント「Lexis+ AI Roadshow 2025 AI時代における法務戦略 -リスクマネジメントの最前線と契約業務の革新-(主催:レクシスネクシス・ジャパン株式会社)」を大阪と東京で開催しました。コーポレート法務業務、特に契約業務に携わる方のAI対策・活用にお役立てください。

本記事では、大阪会場にゲストスピーカーとして登壇した、大江橋法律事務所 黒田弁護士の講演をレポートします。

まずは、最新の生成AIに触れてみる

私が個人情報を中心とするご相談を受けているなかで、自動生成AIに関するご相談が増えています。お話をお聞きしていると、会社さんによって、そして法務部や事業部などに所属する個人の方それぞれによっても、AIというものに対するイメージが大分ちがうなというのが私の実感です。

そこで、まだ生成AIを触ったことのない方は、まずは最新のモデルを触ってみていただきたいと思っています。

たとえば、2022年にバージョン3.5がリリースされたOpenAI の『ChatGPT』は、現在のバージョンではかなりかけ離れたものに進化しています。

私自身も3.5が出た当時に触ってみて「面白いけど、これをどう使おう」と正直思いましたが、『ChatGPT』をはじめとする最新の自動生成AIモデルは、ビッグテック(巨大IT企業)各社が新サービスを発表するなど大きな動きが見られます。

そのような最新モデルをまず触っていただきたいというのが、私の想いです。

文章の自動生成AIのお勧め3選

生成AIのなかでも、よくご相談いただくのは、文章や画像の生成ですが、最近のご相談で圧倒的に多いのは、自分が指定した資料などのなかから必要な情報を検索・生成ができる“RAG(検索拡張生成)”を使った文章の自動生成システムについてです。

これは、「自社内の既存の知見をまとめて、チャットボット形式にする」など、AIを業務に反映させたいというお話が、法務でも法務以外の分野でも頻繁に行われるようになっているからだと思います。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

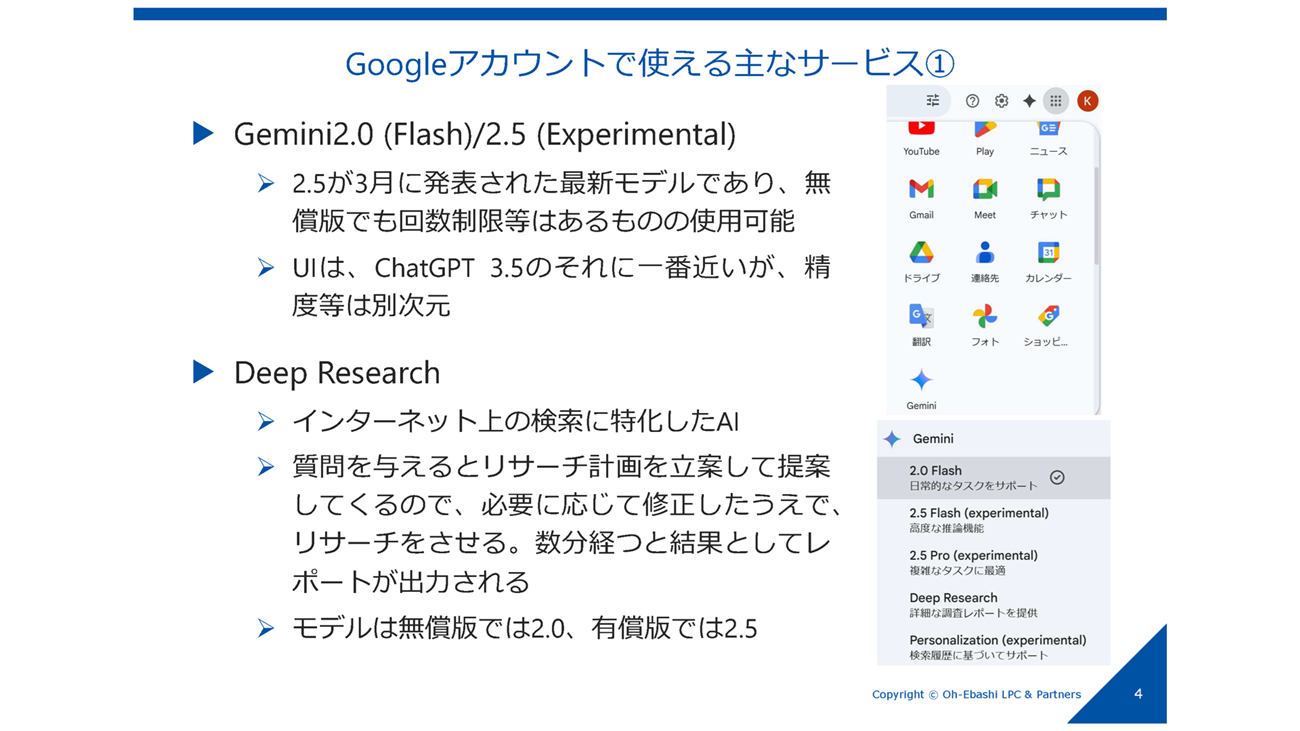

自動生成システムは、上記の2つのサービスともに、基本的にGoogleアカウントがあれば試すことができる生成AIです(上記画像は2024年5月初旬時点の情報で作成。以下、すべて同様)。

「Gemini」のUI(操作画面)はChatGPTと変わらないチャットボット形式ですが、出力される中身はもうまったく別の次元の世界に入っているというのが率直な印象です。

そして、「Deep Research」は私自身も業務で普通に使っていて、いわゆるインターネット上のデータを検索してレポートを出してくれるので、かなり便利であると感じています。

特に、日本語や英語以外の言語で書かれた法的文書を探す能力はすごいと思います。たとえば、ドイツ語の法律文書やガイドラインなどを探す場合、そもそもどうやって検索したらいいのかわからなくても文書を検索してくれますし、自分の専門領域でも知らない文書があればそれらを検索してくれます。

ですから、とりあえずの“当たり”をつけるときや、参照すべき文章がまったくわからない際にかなり使えるというのが私の感想です。しかも、入力しているのは一般的な質問だけで大丈夫なので、守秘義務などがないところも良い点だと思います。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

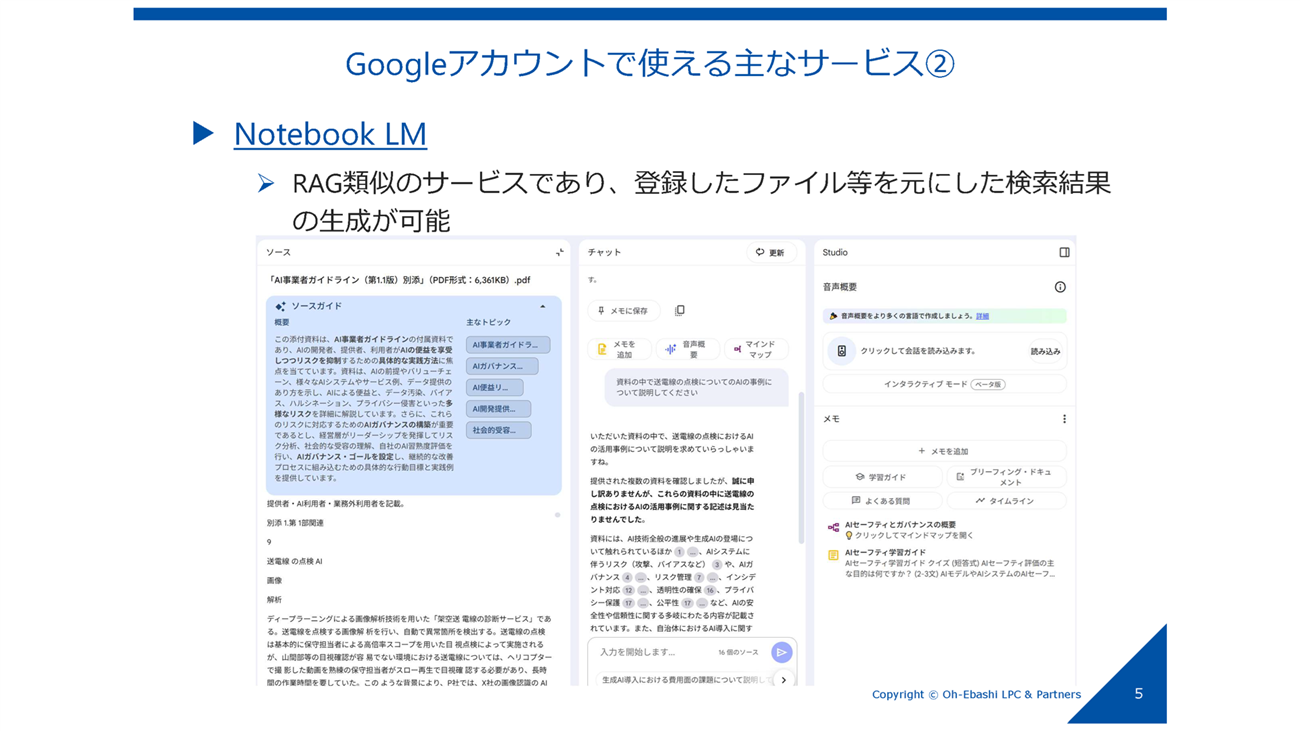

また、Google の「Notebook LM」の無料版も、試していただくのにお勧めです。「NotebookLM」では、生成AIの基盤モデルとは別に、RAGに似たデータベースを簡単に構築できて、質問を入力すると、データベースを検索して関連するであろう情報が引き出されます。

これの良いところは、たとえばPDFをアップロードするだけでRAGに登録ができて、PDFから読み出したテキスト情報が左側に表示される点です。

そして、そのテキストの内容について、中央のチャットスペースに質問を入力すると答えが返ってきます(上記画面はPC版)。さらに、右側に音声要約機能が付いていて、登録したPDFの音声要約もつくってくれます。

とは言え、やはり性能に限界はあります。たとえば、200ページほどある「AI事業者ガイドライン(第1.1版)別添」のPDFを登録してみたところ、左側に「架空送電線の診断サービス」という言葉があったので、その言葉を探すように質問を何度も行いましたが「見当たりません」という回答が毎回出ました。

この言葉は、実際にガイドラインに書かれていますので、必ずしも完ぺきな回答を出してくれるわけではないようです。しかし、長大な文章を手っ取り早く読んで、しかも複数の文章をまたいで質問して知見を得るには使えるなという印象を持ちました。

ちなみに、「Notebook LM」の公式ヘルプページに、無料版・有料版ともに「Notebook LM でのアップロードや入力した質問や回答は、AIのデータ学習に使用されない」と書かれています。

画像の自動生成AIの実例と注意すべき点

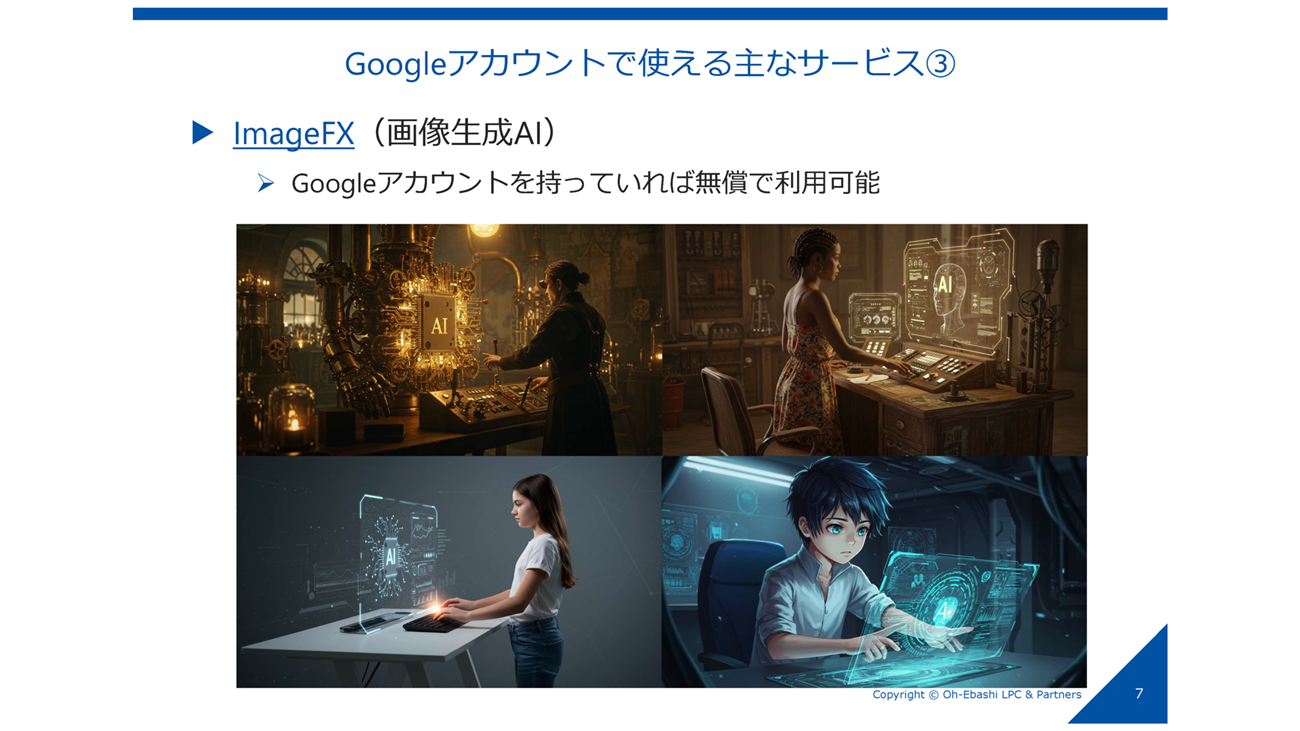

画像生成AIに関しては、GmailのアカウントがあればGoogleの「imageFX」が使用できます(現在、無料で提供)。入力したプロンプト(指示)はデータ学習されますので、そこはご理解のうえ試してみてください。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

この4枚の絵は、私がつくったものです。「AIをコントロールするひとの絵をつくって」とプロンプトを入力して左上の画像が生成されました。

そして、机の前にひとがいる画像が出力されたので、「机の前でAIをコントロールしているひとを、○○風で描いて」と入力して全4枚の絵が出来上がりました。右下の絵は、「アニメ風に」というプロンプトを入力して生成された画像です。

入力したプロンプトは2行ほどで、30分程度で4点が完成しましたので、皆さまもぜひ一度「imageFX」に触れてみてください。

しかし、こちらも現時点では生成に限界があって、右下の少年の絵をよく見ていただくと、右手の指が6本で左手には4本しかありません。現状の画像生成AIは指の表現が苦手で、増えたり減ったりしてしまいます。ですが、もし絵心がある方であれば、出力された絵を加工すれば補正が可能です。

上記の画像生成のレベルですと著作物性はありませんが、画像生成AIについては「どの程度なら、著作物性があるのか」という議論がなされています。

AIのトレンドと、最近の規制の動向は?

AI規制を巡る動向をお話しする前段階として、まず技術的なお話をしますと、ChatGPTの最初のイメージは「人間が質問を与えて、それに対して回答するだけ」というチャットを行う、いわゆる“チャットボット”と言われるものでした

しかし、いまのトレンドは、たとえば「AIに指示を与えて、AIがブラウザを自律的に制御や操作する」といったものです。

一例を挙げると、AIに「こんな旅行計画を立てて」と指示して、AIが立てた計画に対して「じゃあ、そのチケットを予約して」と指示すると、AIがチケットを販売している事業者のウェブサイトにアクセスして予約を取りに行くということが半ば現実化しつつあります。

このようにAIがブラウザを操作できるのであれば、もっと物理的なものが操作できるようになるはずです。そうなると、だんだんAIが現実世界に染み出していくということが、おそらくこの1~2年くらいで起こってくるのだろうと思っています。

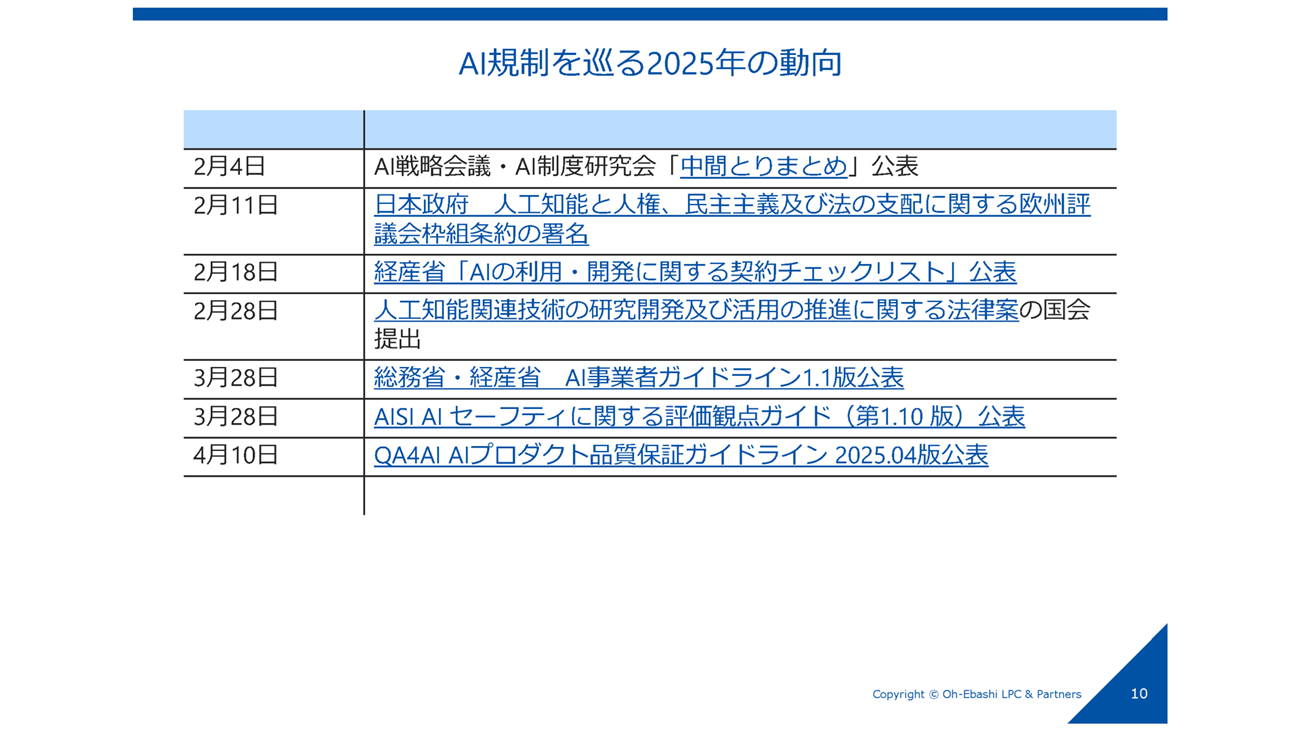

そういった現状のなかで、AI規制を巡る2025年の日本の動向は以下のようになっています。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

毎月、何らかの文書が公表されていて、さらに、本日(2025年5月28日)、今年2月に国会に提出された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法案」が参議院本会議で可決・成立されました。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

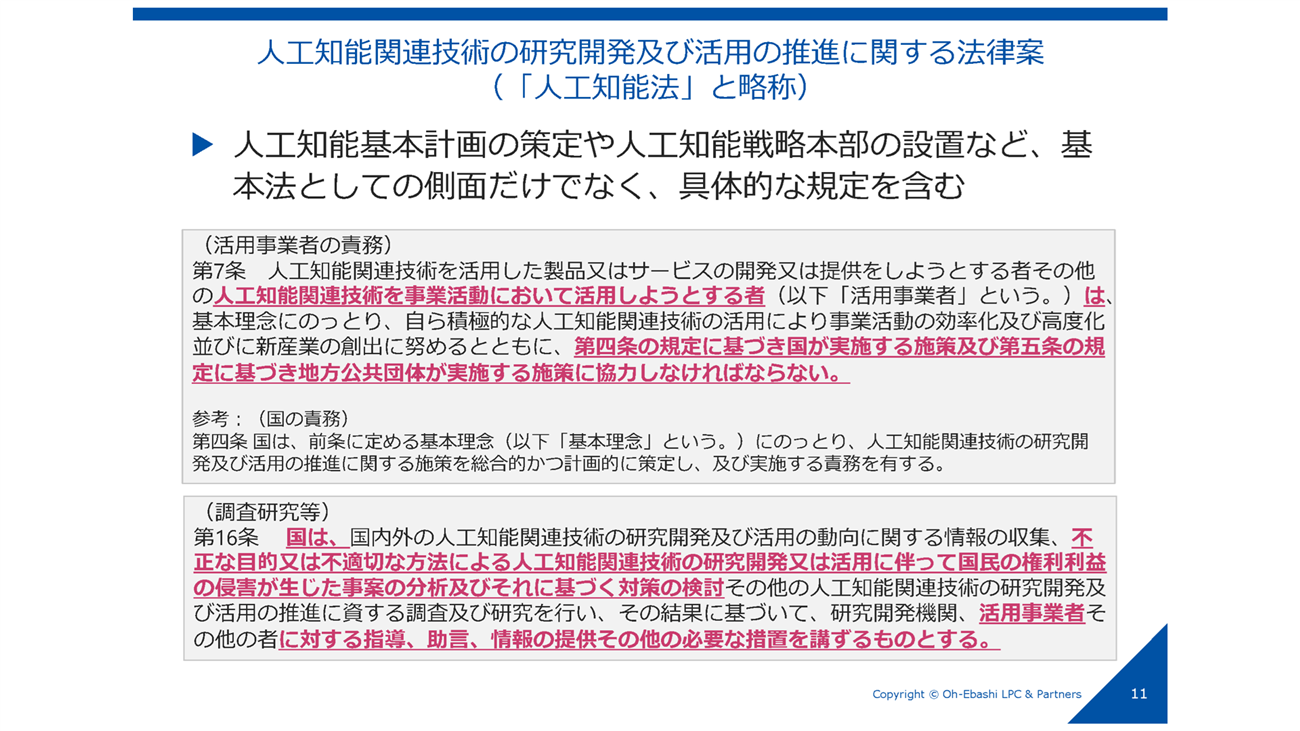

ここでは暫定的に同法を「人工知能法」と略していますが、この「人工知能法」はいわゆる基本法の性質が強いのですが、法律名には「基本」という言葉は含まれていません。

あえて法律案名に「基本」と入れていない理由の1つは、AIを活用する事業者さんに関わる第7条と第16条に基本法の枠を越えた具体的な内容が入っているからだろうと思われます。

第7条は“活用事業者の責務”ということで、「国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない」とされています。協力が“義務”になるということです。

さらに、マスコミで特に取り上げられている第16条には、「活用事業者などの不正な目的や不適切な行動に対して、国が指導・助言などの必要な措置を講じる」と書かれています。

しかし、それ以上の具体的な内容は書かれていません。本法制定の際の「中間取りまとめ」には「AI事業者ガイドラインを各主体が適切に遵守すべき」といった内容が書かれているため、おそらく本法とAI事業者ガイドラインの間の結びつきが今後明確化されていくのであろうと考えています。

「AI事業者ガイドライン」を中核に法整備が進む見込み

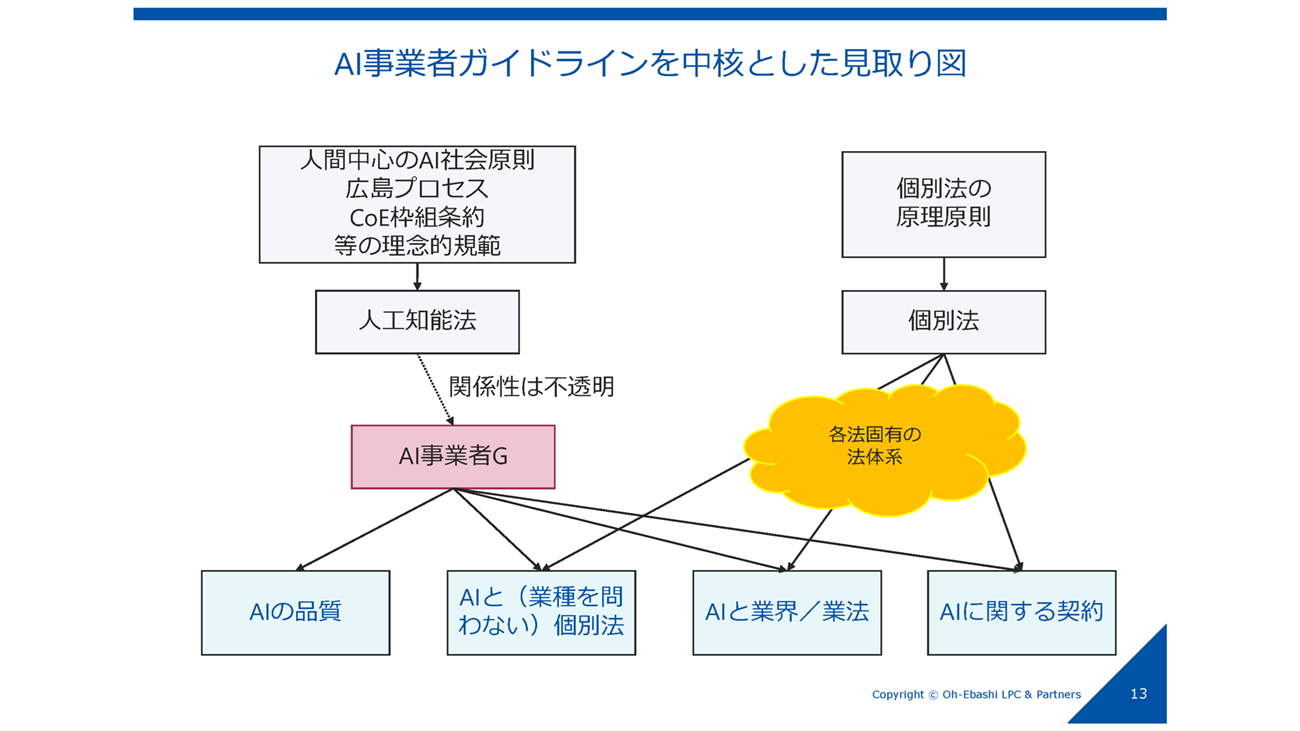

このような状況を前提に考えると、以下の見取り図のような構造で今後数年間は進んでいくのではないかと思っています。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

左側の部分がAI規制に関するもので、内閣府が公開した「人間中心のAI社会原則」などのような原則レベルのものがあって、その下に先ほどの人工知能法が存在し、AI事業者ガイドラインが具体化したルールとして存在するという1つの流れになると考えています。

その一方で、右側のような個別の原理原則に基づいた個別法があって、その下にさまざまな法律が存在します。そして、左右の両者が絡み合った結果として出てくる具体的な論点は、上図下部の4つあると私は考えています。

1つ目は“AIの品質”の問題です。「そもそもクオリティーの高いAIとは?」という定義が明確に決まっているわけではありませんが、AIの安全性を含めて、広く「品質をどう担保するか」という問題が出てきます。

AIを社内で使っている限りは、事業プロセスを調整して一定レベルの品質を保てるかもしれませんが、プロダクトとして外部に提供する場合は品質についてしっかり考えなければいけません。

そして、“AIと(業種を問わない)個別法”とは、たとえば著作権法や個人情報保護法などとの関係についての問題です。

“AIの業界 / 業法”は、たとえば自動運転であれば車の安全性に関する規律、AI医療機器なら医薬法など、既に存在している固有の業法がAIの導入によってどう変わっていくかという問題です。さらに、後ほど詳しくお話しする“AIに関する契約”の問題も生じてきます。

AI事業者ガイドラインの“位置付け”と“問題点”

ここからは、「AI事業者ガイドライン」について詳しくお話しします。先ほどの“AI規制を巡る2025年の動向”の図にあるように、今年3月末、去年に公表された第1.0版が第1.1版へ改定されました。

小幅な改定なのですが、たとえばRAGに関する記載がかなり増えました。ガイドライン内を検索すると、第1.0版ではRAGという言葉はまったく存在しませんでしたが、第1.1版では20ヵ所ほどに増えています。それほどまでに、RAGが急速に普及してきているといえるでしょう。

ただ、AIエージェントのようなさらに新しい技術に関しては何も言及されていませんから、次の改定の際にはそういったものも明記されるでしょう。

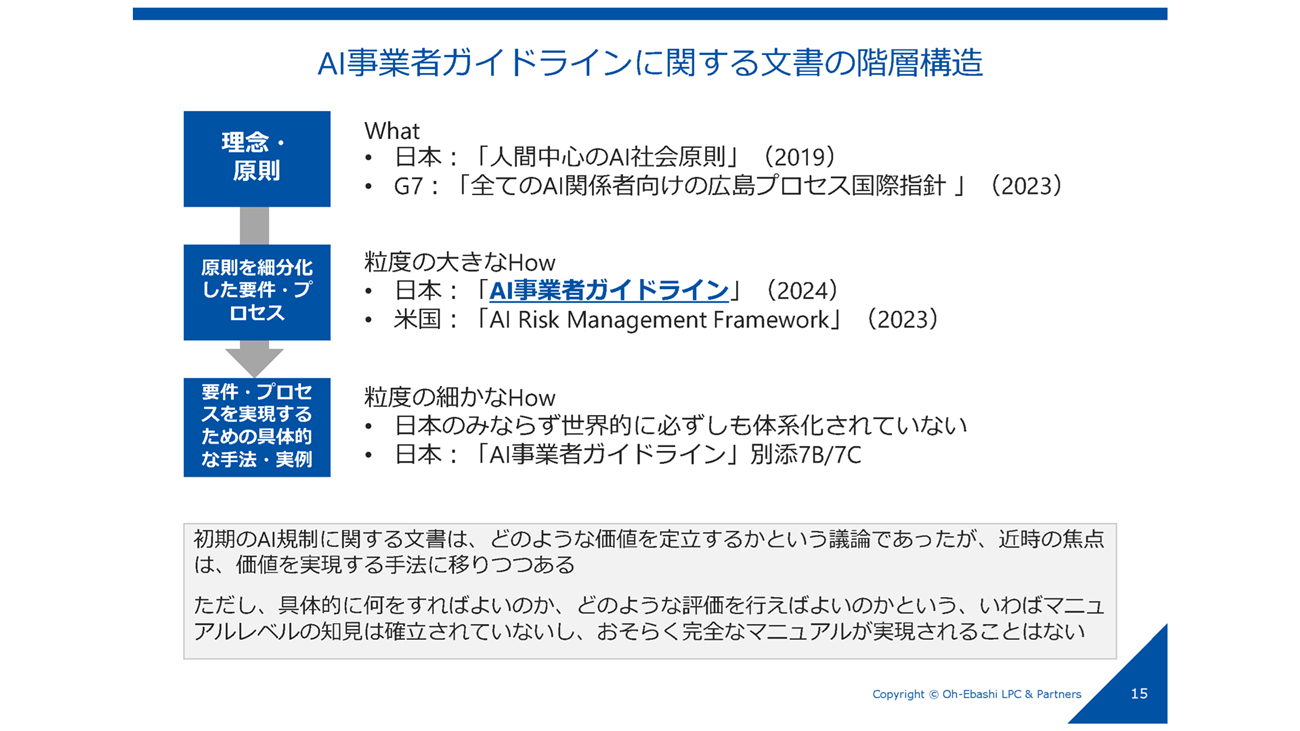

そして、先ほど見取り図でご説明したように、いまの法制度の位置付けでは上位に行くほど抽象度が高くなります。抽象度が高い原則レベルから、原則をある程度ブレークダウンした中程度のレベルの要件やプロセスを定めるものが「AI事業者ガイドライン」だと私は考えています。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

最上位の原則や今後出されるであろう「AI○○計画」のような国家レベルの理念を「どのように実現するか」という方法を「AI事業者ガイドライン」で記して、その下のレベルでさらに詳しい“HOW”を示していく形になるのではないでしょうか。

「AI事業者ガイドライン」自体の階層は、最上位から“3つの理念”→“10の原則”→“原則ごとの考慮事項”→“考慮事項ごとの具体的要素(主に別添で事項ごとに列挙)”という構造になっています。

ただし、AI事業者ガイドラインは、「本文+別添で200ページを超えていますが、これだけを見ても問題を解決できない」という点に注意が必要です。分厚い文書ですが、実は個別の論点がほとんど書かれていません。

たとえば、私の専門の個人情報保護法の項目を見ると、「AIの利用者と提供者の間に委受託関係が成立するか?」「海外ベンダーのAIモデルを利用する場合の越境移転の遵守方法は?」といった典型的な質問に関する内容がまったく書かれていません。

細かい内容については関連文書の引用がメインで、実際には関連文書をさらに手繰るしかありません。中間取りまとめには大量の個別法に関する言及があって、「既存のさまざまな法律がAIに関係することを指摘していますが、これは、AI事業者ガイドラインのようなAI固有の規制は、常に個別法と合わせつつ理解しなければならないという状況を反映していると考えられます。

ですから、私自身は、今後数年間は先ほどの見取り図のような全体構造をベースに考えていこうと思っています。そして、その際にすべての論点を網羅する必要はないと考えています。企業の皆さまも、自分たちの業務に必要があるような法律だけをピックアップすれば大丈夫でしょう。

それだけでも大量になるかもしれませんが、「全体像がわからない」「ほかにも関連する法律があるのでは?」と迷子になられるケースが非常に多いので、見取り図のような枠組みをある程度イメージしておいていただけると、そういった問題が少しは解決しやすくなると思っています。

AIの提供者・開発者・利用者と個別法の関係性

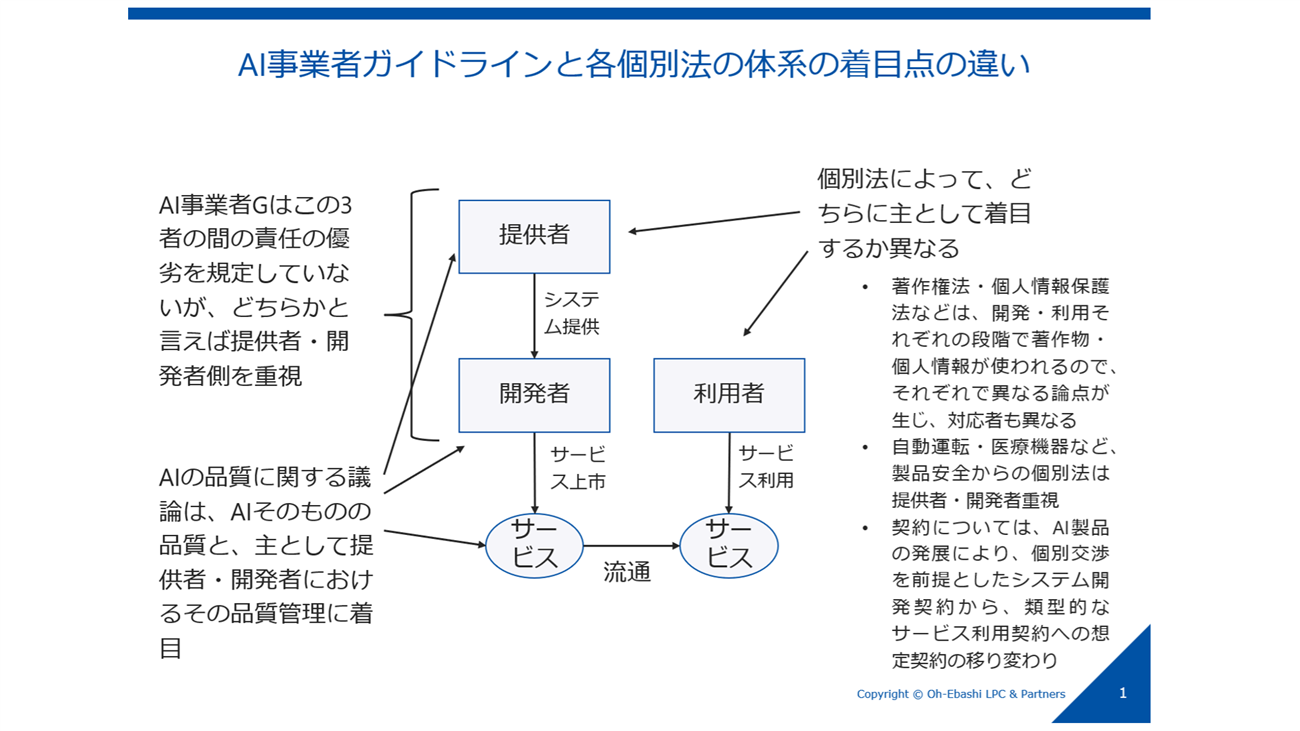

先ほどの見取り図で左右に分かれていたAI事業者ガイドラインと個別法の関係性を深掘りしていきます。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

上図の左側のように、AIシステムを開発している“提供者”がいて、その下に“提供者”がつくったAIを使ったサービスの“開発者”がいます。そして、“開発者”がつくったサービスを市場に提供して、そのサービスが流通して“利用者”が使うというのが全体の枠組みです。

これら3者はAI事業者ガイドラインが想定しているもので、ガイドラインでは3者間の責任の優劣は特に規定されていません。「提供者・開発者が主たる責任を負う」といった明記はなく、ケースバイケースということになっています。

しかし、どちらかといえば、提供者・開発者側に寄った話にはなっています。そもそも市場に提供されるものに最初から不具合があれば、利用者側ではどうしようもありませんので、提供者や開発者側にある程度ポイントを置いているわけです。

同様に、AIの品質に関する議論も、つくる側をコントロールするものになっています。他方で、個別法は、必ずしも提供者・開発者をコントロールするものばかりではありません。

たとえば、著作権法や個人情報保護法などの場合、「開発段階やAIを学習させる段階で、著作物や個人情報を使っていいか?」ということは提供者・開発者側の問題になります。しかし、たとえば「利用者が顧客の個人情報を入力して、AIサービスを使ってもいいか?」という場合は利用者側の責任の問題になってきます。

また、自動運転や医療機器のように製品安全の側面が強い個別法も存在していて、それらは基本的につくる側が対象になります。このように、「つくる側と使う側の、どちらに着目するか」ということは、個別法側の発想によって決まるわけです。

こういった状況を理解していただくと、たとえば先ほどの著作権法や個人情報保護法に関する「どちらの責任か」といったわかりづらい議論なども理解しやすくなると思います。

“AIに関する契約”を巡る変化

“AIに関する契約”が、この5年ほどの間で一番変わった部分だと私は思っています。その理由として、「契約に関する実務が進歩した」からではなくて、「想定しているAIが変わった」からだというのが私の考えです。

「AI事業者ガイドライン」で、AIに関する契約に関連して、主に2つの文書が引用されています。1つは2019年に公開された「AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版」で、もう1つが今年の春に出た「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト(以下、契約チェックリスト)」です。私が特に注目しているのが後者です。

※大江橋法律事務所 黒田弁護士 資料より

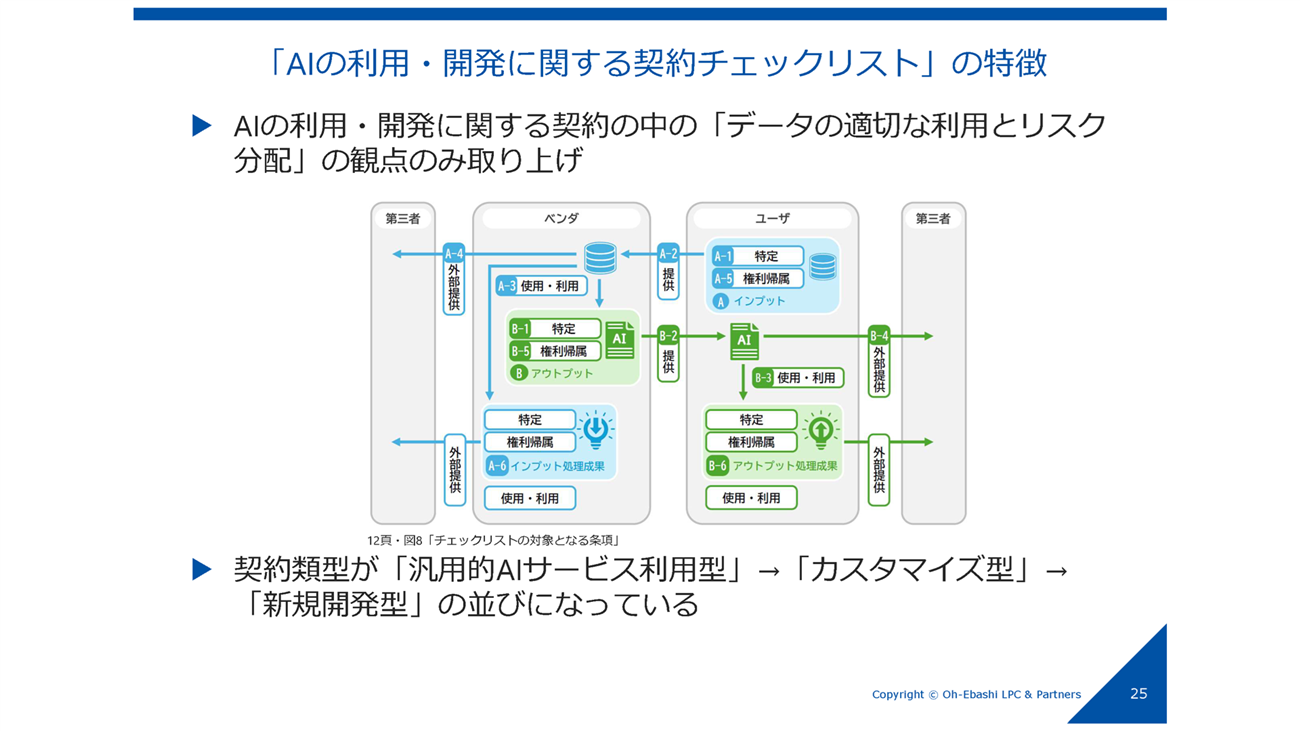

契約チェックリストの2025年版では3パターンの契約類型が想定されていて、最初に“汎用的AIサービス利用型”が取り上げられ、次に“カスタマイズ型”、最後に“新規開発型”という順番になっています。

しかし、元々の2019年版では“新規開発型”を第一に想定した内容でした。この優先順位の変化は、“生成AIの登場”によるものです。

世界でもごく少数の事業者しかつくれない基盤的・汎用的なAIサービスができて、そのAIサービスを使ってほかのサービスを展開するという世の中の状況になっているので、「汎用的AIサービスを、どういう条件で使えるか・使えないか」ということが一番重視されているのです。

このような現状を踏まえて、契約チェックリストではAIに関する契約の全情報を取り上げているわけではなく、“データの適切な利用とリスクの分配”という観点だけを取り上げています。

たとえば、AIのユーザーがベンダーにデータを渡してアウトプットを得るときに、「そのデータをベンダー自身が利用できるか」「ベンダーが提供したアウトプットは、ユーザーだけが利用権利を持っているのか。ベンダーにも利用権利があるのか」といったことをチェックするためのリストになっています。

このように、「自分が1からAIをつくる」という状況ではなくなったため、「既存のAIサービスを利用して自分たちの業務を行う際に、最低限守らなければいけないものをカバーする」という“契約の変化”を想定したチェックリストになったのだと思います。

この流れは、おそらく今後もどんどん加速していくでしょう。冒頭で申し上げたように、いまはビッグテック各社が年に数回も新しいバージョンや機能を更新している状況です。そして、それは「単純にチャット機能として応答精度が上がっている」のではなく、AIによるブラウザの制御などへと進化しています。その先には、AIエージェントやロボットの制御といった形で、AIが現実世界にどんどん侵食できるような基盤モデルができていくはずです。

ですから、わざわざ単機能のAIモデルを1からつくるよりも、そういった基盤モデルを活用することで問題を解決するという流れに短期的には向かっているように見ざるを得ないと思います。そうすると、「その基盤となるサービスの契約条件は?」ということが非常に重要な問題になるわけです。

よくある具体的なご相談として、「Microsoft Azure上のオープンAIを使う場合と、OpenAIが提供しているChatGPT APIから使う場合と、契約がどれくらいちがう?」などがあります。

これらのAIモデル・サービスはそれぞれ提供方法が異なるため、契約条件が変わってきます。しかも、数ヵ月ごとなどの短いスパンで変わるので、そういった情報を常に追いかけつつ、“自社が飲めるリスク・飲めないリスク”を考える必要があります。

このように、技術の進歩によって、結果的に契約実務が大幅に変わっています。そして、今後さらに新しいAIができたときに、それに対して何がどう変わっていくのかということは、なかなか見えません。

ですが、今後数年間の日本のAIに関する法制度は、先ほどの見取り図のような形になると予測できますので、そういったイメージを持ちながら具体的な問題を処理していただくのがいいと私は思っています。

AIに関する法務戦略の3つのポイント

最後に、AIに関する法務戦略として、3つのポイントをお伝えします。

1つ目は、最初にも申し上げたように、もし生成AIの利用経験が少ない方は「まずは触れてみて、慣れる」ことが一番大切です。

2つ目は、「スモールスタートで始める」ことです。すべてを理解する必要はなく、私自身も全部理解しているわけではないので、とりあえず小さなところから始めていくことが大事です。

そして3つ目は、「具体的なAIの製品やサービスに関して、必要な範囲から最新動向をキャッチアップして理解を進める」ことです。そして、実際の業務に活用していくことが重要だと思います。

プロフィール

|

|

大江橋法律事務所 2009年、弁護士登録(大阪弁護士会・62期)。2016年、ニューヨーク州弁護士登録。大阪大学大学院高等司法研究科修了。University of California, Berkeley, School of Law修了(LL.M. with Law & Technology Certificate)。京都大学大学院情報学研究科博士後期課程修了(博士・情報学)。京都大学産官学連携本部法務部門、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP(ワシントンD.C.)、京都大学医学部附属病院医療情報企画部研究員(非常勤)などを経て現職。個人情報保護・AI・IT・医療情報の利活用などに精通。著作・論文も多数。 [事務所サイト] |

法的文書ドラフト、調査、洞察のための統合ソリューション「Lexis+ AI」

レクシスネクシスでは、ユーザーに併せてパーソナライズされるAIアシスタント「Protégé」を搭載したソリューション「Lexis+ AI」を提供しています。「Lexis+ AI」は、「Lexis+」の膨大なデータソースの中からユーザーが必要とする情報をAIで抽出。海外法務業務で必要となる、リサーチや文書作成業務の効率化を実現します。

Lexis+のコンテンツについて

・Legal Research :判例、法令、Law Review、Journal等の検索

・Practical Guidance :各分野のPractice Note、チェックリスト、Q&A、契約書雛形など

・Litigation Analytics :裁判官・裁判所の過去の傾向や、弁護士のキャリア、訴訟実績

・Document Analysis :文書の法的観点や、同類のBrief等を自動的に探し出す

・Legal News Hub :ニュース配信サービスの一部の情報を提供

Lexis+ AIのリーガル生成AIによる主な機能

・会話型検索 :対話するように回答を絞り込み

・ドラフト :ありとあらゆる原稿を瞬時に下書き

・要約 :短時間での法的要約

・分析 :ドキュメントアップロード